Die Szene kennen vermutlich die meisten von euch Eltern: Das Kind kommt aus der Schule oder vom Spielplatz und präsentiert eine steile These, die es irgendwo aufgeschnappt hat. Früher waren es Gerüchte vom Pausenhof, heute kommen Fakten & Fakes zum Großteil auch von TikTok, YouTube oder Instagram. Und das macht einen gewaltigen Unterschied, denn was digital verbreitet wird, erreicht Millionen, wirkt meist professionell produziert und wird durch Algorithmen gezielt verstärkt. Genau hier setzt die neue Bildungsinitiative „Sei ein Klugschnabel!“ an, die der Sailer Verlag gemeinsam mit der Deutschen Presse-Agentur im September 2025 gestartet hat.

Die digitale Welt macht vor Kinderzimmern nicht halt

Die Zahlen sprechen eine klare Sprache: Bereits Grundschulkinder nutzen regelmäßig Suchmaschinen und bewegen sich auf Social-Media-Plattformen. Häufig geschieht das ohne elterliche Begleitung oder mit nur wenig Anleitung. Die Konsequenz: Kinder zwischen acht und zwölf Jahren konsumieren täglich eine Flut von Informationen, ohne die Werkzeuge zu besitzen, diese einzuordnen. Sie begegnen nicht nur altersgerechten Inhalten, sondern auch Desinformation, getarnter Werbung, Verschwörungserzählungen und manipulativ bearbeiteten Darstellungen.

Das Problem ist nicht, dass Kinder digital unterwegs sind. Das Problem ist, dass sie dabei oft allein gelassen werden. Während wir als Eltern früher durch gemeinsames Fernsehen oder Zeitunglesen eine Art Filter-Funktion übernehmen konnten, passiert die Mediennutzung heute häufig parallel, individuell und ohne direkten Austausch. Das Kind schaut auf dem Tablet, während wir kochen. Es scrollt durch Feeds, deren Inhalte wir nie zu Gesicht bekommen. Und genau in diesen Momenten bilden sich Meinungen, verfestigen sich Halbwahrheiten, entstehen Weltbilder.

Warum gerade jetzt? Das sensible Zeitfenster zwischen acht und zwölf

Die Initiative richtet sich bewusst an Kinder zwischen acht und zwölf Jahren. Dieser Zeitraum ist entwicklungspsychologisch besonders bedeutsam: Kinder beginnen in dieser Phase, komplexer zu denken, entwickeln ein ausgeprägtes Gerechtigkeitsgefühl und sind offen für Regeln. Gleichzeitig fangen sie an, diese Regeln auch kritisch zu hinterfragen. Sie wollen verstehen, warum etwas so ist, wie es ist.

Genau dieses Zeitfenster nutzen der Sailer Verlag und die Deutsche Presse-Agentur, um Medienkompetenz nachhaltig zu verankern. Es geht nicht darum, Kindern den Zugang zu digitalen Medien zu verwehren oder sie mit erhobenem Zeigefinger vor Gefahren zu warnen. Es geht darum, ihnen Werkzeuge an die Hand zu geben, mit denen sie selbstständig navigieren können. Denn wer in diesem Alter lernt, Quellen zu prüfen, Perspektiven zu vergleichen und Manipulation zu erkennen, trägt diese Fähigkeiten ein Leben lang mit sich.

Algorithmen bevorzugen Emotionen, nicht Fakten

Ein zentraler Grund, warum Medienkompetenz heute dringlicher ist denn je, liegt in der Funktionsweise von Social-Media-Plattformen. Die Algorithmen, die bestimmen, welche Inhalte Kindern angezeigt werden, bevorzugen einfache, emotionale Botschaften. Sie verbreiten nicht die fundierteste Information, sondern jene, die am meisten Aufmerksamkeit generiert. Ein aufgeregtes Video verbreitet sich schneller als eine differenzierte Analyse. Eine provokante These bekommt mehr Klicks als eine sachliche Einordnung.

Für Kinder, die diese Mechanismen nicht durchschauen, entsteht ein verzerrtes Bild der Wirklichkeit. Sie halten das für wahr, was ihnen am häufigsten begegnet. Sie glauben jenen Stimmen, die am lautesten sprechen. Und sie übernehmen Meinungen von Influencer*innen, die sie für Freunde halten, ohne zu erkennen, dass hinter vielen dieser Profile kommerzielle oder manipulative Interessen stehen.

Was „Sei ein Klugschnabel!“ anders macht

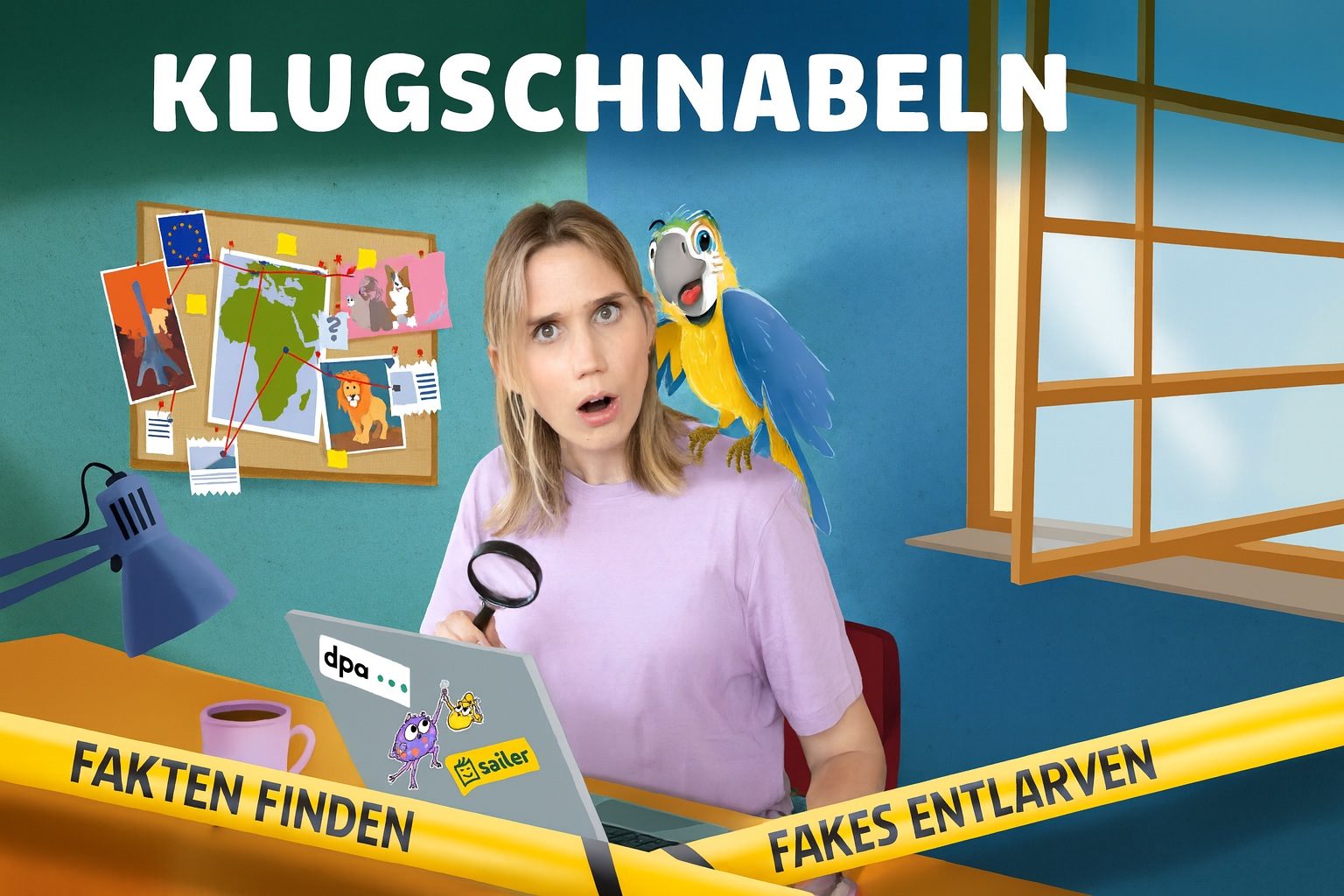

Im Zentrum der Initiative steht der Podcast „Klugschnabeln – Fakten finden, Fakes entlarven„, der seit Juli 2025 alle zwei Wochen mittwochs erscheint. Die Journalistin Sheena, eine studierte Wirtschafts-, Erziehungs- und Bildungswissenschaftlerin, hinterfragt darin gemeinsam mit dem neugierigen Papagei Pino, was der bunte Vogel bei seinen Rundflügen durch die Stadt „aufschnabelt“. Spielerisch werden Inhalte als Fakt oder Fake einsortiert, Quellen geprüft und Perspektiven beleuchtet.

Der Ansatz ist bewusst multimedial: Neben dem Podcast finden sich Inhalte der Initiative regelmäßig in den Magazinen des Sailer Verlags wie Quivi, Wapiti, Tierfreund oder Stafette. Ergänzend gibt es episodenspezifisches Begleitmaterial für Lehrkräfte und Eltern sowie Webinare und Workshops für Schulklassen. Die Einbindung der dpa-Faktencheck-Redaktion verleiht dem Projekt besonderes Gewicht. Teresa Dapp, Leiterin dieser Redaktion, betont: „Den Fakten verpflichtet, dafür steht dpa. Das heißt mittlerweile nicht mehr nur faktenbasierte Berichterstattung, sondern auch Aufklärung über Falschinformationen.“

Medienkompetenz als Baustein der Demokratiebildung

Es mag auf den ersten Blick übertrieben wirken, einen Podcast für Achtjährige mit Demokratiebildung zu verknüpfen. Doch der Zusammenhang ist direkter, als man denkt. Demokratie lebt von informierten Bürgern, die sich eine eigenständige Meinung bilden können. Sie setzt voraus, dass Menschen verschiedene Quellen konsultieren, Argumente abwägen und zwischen Fakten und Meinungen unterscheiden können.

Wer bereits als Kind lernt, dass nicht alles wahr ist, was im Internet steht, legt den Grundstein für ein Leben als mündiger Bürger. Wer versteht, dass Informationen aus unterschiedlichen Gründen verbreitet werden – manchmal aus Überzeugung, manchmal aus kommerziellem Interesse, manchmal aus manipulativer Absicht –, entwickelt ein gesundes Misstrauen gegenüber einfachen Antworten auf komplexe Fragen.

Das Launch-Event zur Initiative in der dpa-Zentrale in Berlin machte diese Dimension deutlich. Moderatorin Elisabeth Koblitz betonte: „Es ist essentiell für Kinder zu lernen, dass nicht alles stimmt, was in der digitalen Welt zu lesen, zu sehen und zu hören ist.“ Und Julian Janssen, bekannt als Checker Julian aus dem Kinderfernsehen, ergänzte: „Desinformation betrifft uns alle, deswegen ist es gut, wenn Kinder früh eine Medienkompetenz bilden und verstehen, wann eine Nachricht echt ist oder fake.“

Was Eltern tun können – und was nicht

Die Initiative „Sei ein Klugschnabel!“ entlastet Eltern in gewisser Weise, indem sie professionelle Werkzeuge und Inhalte zur Verfügung stellt. Doch sie ersetzt nicht das elterliche Gespräch. Im Gegenteil: Der Podcast und die Begleitmaterialien funktionieren am besten, wenn sie Anlass für gemeinsame Diskussionen bieten.

Es geht nicht darum, jede Information, die das Kind konsumiert, zu überwachen. Das wäre weder machbar noch wünschenswert. Es geht darum, eine Kultur des Hinterfragens zu etablieren. Kinder sollen nicht lernen, dass das Internet ein gefährlicher Ort ist. Sie sollen lernen, dass es ein Ort ist, an dem man selbst denken muss. Die Frage „Stimmt das wirklich?“ sollte genauso selbstverständlich werden wie „Hast du Hausaufgaben?“

Der Sailer Verlag, der seit über 50 Jahren werbefreie Magazine für Kinder und Jugendliche herausgibt, bringt dabei eine besondere Expertise mit. Die Zeitschriften werden von der Stiftung Lesen empfohlen und richten sich an junge Leser im Alter von zwei bis 15 Jahren. Das Besondere: Die Inhalte wachsen mit den Kindern mit und holen sie dort ab, wo sie gerade stehen. Dieses pädagogische Verständnis prägt auch die Initiative „Sei ein Klugschnabel!“ – sie belehrt nicht, sie begleitet.

Der lange Atem zählt

Medienkompetenz ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Es reicht nicht, einmal ein klärendes Gespräch zu führen oder einen Podcast anzuhören. Es braucht kontinuierliche Übung, immer wieder neue Beispiele, einen langen Atem. Die Initiative ist darauf angelegt: Mit einem Podcast, der alle zwei Wochen neue Folgen liefert, mit Inhalten in verschiedenen Magazinen, mit Unterrichtsmaterialien, die sich in den Schulalltag integrieren lassen.

Für Eltern bedeutet das: Es ist nicht zu spät, anzufangen. Auch wenn das Kind bereits intensiv digital unterwegs ist, auch wenn schon die eine oder andere fragwürdige Information für bare Münze genommen wurde – Medienkompetenz lässt sich trainieren. Und je früher, desto besser. Denn die digitale Welt wird nicht wieder verschwinden. Die Algorithmen werden nicht aufhören, Inhalte nach Aufmerksamkeit zu sortieren. Und die Flut an Informationen wird eher zu- als abnehmen.

Was sich ändern kann, ist die Fähigkeit unserer Kinder, in dieser Welt zurechtzukommen. Nicht als passive Konsumenten, die alles glauben, was ihnen vorgesetzt wird. Sondern als kritische Denker, die Fragen stellen, Quellen prüfen und sich eine eigene Meinung bilden. Genau das ist das Ziel von „Sei ein Klugschnabel!“. Und genau das sollte auch unser Ziel als Eltern sein.

Am Ende ist Medienkompetenz nicht nur Selbstschutz für das einzelne Kind. Sie ist eine Investition in eine Gesellschaft, in der Fakten wieder Gewicht haben, in der differenzierte Diskussionen möglich sind und in der nicht jeder Algorithmus darüber entscheidet, was als wahr gilt. Das mag nach großen Worten klingen für eine Initiative mit einem Papagei und einem Podcast. Aber vielleicht fängt genau so Veränderung an: mit einem kleinen Vogel, der die richtigen Fragen stellt.