Ein Gastbeitrag von Fachjournalistin Kathi Lange

„Nicht sehen trennt von den Dingen, nicht hören von den Menschen.“ In diesem Ausspruch, der vom Philosophen Immanuel Kant oder von der Schriftstellerin Helen Keller stammen soll, steckt viel Wahrheit. Im Leben eines Menschen gilt dieser Spruch vom ersten Tag an. – Wie beeinflusst das Hören unsere Entwicklung? Und was, wenn ein Kind nicht oder nur wenig hören kann? Wir haben die wichtigsten Punkte zusammengefasst.

Stimmen, Geräusche, Musik – mit ihrem Gehör können Kinder die Welt schon lange vor der Geburt erlebe. Im Ultraschall ist das menschliche Ohr ab der zehnten Schwangerschaftswoche zu erkennen. Etwa zwei bis drei Monate später nehmen die meisten Embryos den Herzschlag ihrer Mutter und Geräusche war – vor allem die im Körper, aber auch Geräusche aus der Umgebung.

Bringt es was, sein Baby schon vor der Geburt mit Mozart zu beschallen? Da sind sich die Experten uneins. Die allermeiste Zeit verschläft ein Kind im Bauch. Hinzu kommt: Schon der Geräuschpegel im Mutterleib kann bis zu 80 Dezibel sein – also etwa so laut wie ein Rasenmäher. Und durch das Fruchtwasser klingen die Außengeräusche dumpf und verfremdet. Keine idealen Voraussetzungen für Mozart…

Frühe Entwicklung von Hören und Sprache

Wichtiger ist sicherlich, dass sich mit dem Hören von früh an Verstehen, Sprechen und Sprache entwickeln. Schon in den ersten Lebensmonaten erschrecken Kinder bei lauten Geräuschen. Sie scheinen die Stimmen ihrer Eltern zu erkennen, beruhigen sich oder lächeln, wenn sie angesprochen werden, erzeugen selbst gurrende Laute oder melden schreiend Bedürfnisse an – mehr oder weniger drängend.

Das Baby hört. Es kommuniziert und interagiert mit den Menschen, die es umgeben. Und es verfeinert nach und nach seine Wahrnehmung und seine Fähigkeiten sich mitzuteilen. Mit vier bis sechs Monaten sucht es mit den Augen, woher ein Geräusch kommt. Es bemerkt, wenn sich der Klang einer Stimme verändert. Es entdeckt, das Dinge Geräusche machen. Es brabbelt und erzeugt Töne, die immer mehr an Sprache erinnern, die Freude oder Unzufriedenheit mitteilen.

Wieder einige Monate später dreht sich das Kind bereits dorthin, woher die Geräusche kommen. Es lernt, dass Dinge zu Wörtern gehören, dass Schuh „Schuh“ oder Brei „Mamam“ ist. Und es lernt, seine Bedürfnisse anders anzumelden als durch Weinen. Es spricht das erste Wort, hört auf Lieder und erste Geschichten. Und es lernt mehr und immer mehr Wörter, beginnt, aus Wort und Wort erste Sätze zu formen: „Wo Affe? Da Papa! Alle alle…“ Bei dieser Entwicklung hat jedes Kind sein eigenes Tempo. Doch die allermeisten lernen all das im Laufe ihrer ersten zwei Lebensjahre.

Hörverlust bei Babys und Kleinkindern feststellen

Findet ein Kind nicht oder nur sehr schwer seinen Weg in die Sprache, kann das ein Hinweis darauf sein, dass es nicht hört. Noch vor zwei Jahrzehnten war es auch in Deutschland keine Seltenheit, dass Hörschädigung bei Kindern erst im Alter von drei oder vier Jahren festgestellt wurde – und damit viel zu spät.

Doch mittlerweile gibt es eine Frühdiagnostik, mit der Babys bereits in den ersten Lebenstagen untersucht werden. Das sogenannte Neugeborenenhörscreening (NGHS) wurde 2009 bundesweit eingeführt. Hier wird das Hörvermögen der Kinder objektiv geprüft. Auffällige Testergebnisse werden erfasst und weiterverfolgt.

Die meisten angeborenen Hörstörungen werden durch das Screening erkannt. Deutet etwas auf einen Hörverlust hin, ist es wichtig, dem nachzugehen. Doch auch bei unauffälligem Sreening gibt es keine absolute Sicherheit. Entwickelt sich ein Kind nicht wie eingangs beschrieben, reagiert es nicht auf laute Geräusche, formt es keine Laute oder bleibt in der Sprachentwicklung stehen… – immer können es Anzeichen für eine Hörschädigung sein, die Eltern ernst nehmen sollten. Einen Hörverlust bei einem Baby oder Kleinkind durch solche Anzeichen zu bemerken, ist nicht einfach. Gegebenenfalls sollte man den Kinderarzt hinzuziehen, der zu weiterführender Diagnostik überweisen kann.

Einen Hörverlust frühzeitig mit Hörgeräten ausgleichen

Etwa 2 bis 3 von 1.000 Neugeborenen kommen mit mittelgradigem bis starkem Hörverlust zur Welt. Zudem kann es vorkommen, dass der Hörverlust erst nach der Geburt entsteht. Weltweit leben etwa 34 Millionen Kinder mit gemindertem Gehör.

Wird bei einem Baby tatsächlich ein gemindertes Gehör festgestellt, ist es wichtig, dies möglichst schnell mit Hörgeräten auszugleichen. Wir nehmen Sprache und Geräusche zwar mit den Ohren auf, doch genau genommen hören wir mit dem Gehirn. Das Gehirn eines Babys lernt, Sprache und Geräusche zu verarbeiten, Geräusche zu orten, wichtige von unwichtigen Geräuschen zu unterscheiden, Stimmen zu erkennen, Sprache zu verstehen… Erreicht der Schall das Gehirn jedoch nicht oder kommt dort wenig an, dann lernt das Gehirn auch nicht, ihn zu verarbeiten. Und unsere Hörverarbeitung bildet sich in den ersten Lebensjahren heraus.

Je älter ein Kind wird, desto weniger kann es diese Entwicklung noch nachholen. Umgekehrt gilt: Je früher ein Hörverlust behandelt wird, desto größer die Chance, dass sich das Kind ebenso entwickelt wie ein Kind, das normal hört.

Wenn selbst Hörgeräte nicht mehr helfen können

Es kann sich jedoch herausstellen, dass Hörgeräte einem Baby oder Kleinkind keine ausreichende Hilfe bieten. Bei diesen Kindern ist zumeist das Innenohr nicht in der Lage, den eingehenden Schall an den Hörnerv weiterzuleiten. Auch wenn der Schall mit Hörgeräten verstärkt wird – im Gehirn kommt nichts an.

Die Nachricht, dass das eigene Kind mehr oder weniger taub ist, ist für die allermeisten Eltern ein Schock. Oft kommt sie völlig unvorbereitet: In der Familie gab es bislang niemanden mit Hörverlust; man hatte noch nie mit diesem Thema zu tun…

Dass Eltern anfangs ratlos, traurig oder verzweifelt sind, ist völlig normal. Es ist wichtig, diese Gefühle nicht einfach wegzudrücken. Und es ist wichtig, nach Lösungen zu suchen, sich von Ärzten und anderen Fachleuten beraten zu lassen, oder auch mit anderen Eltern zu sprechen, die gleiches erlebt haben.

Taub sein und trotzdem hören: das Cochlea-Implantat (CI)

Seit etwa 40 Jahren ist es möglich, dass auch gehörlos geborene oder hochgradig hörgeschädigte Kinder in der Welt des Hörens aufwachsen. Ist die Hörschnecke nicht mehr in der Lage, den Schall weiterzuleiten, kann das Cochlea-Implantat (CI) den geschädigten Teil des Gehörs umgehen.

Tobias Fischer, das erste Kind aus Deutschland, das so ein CI erhielt, wurde 1988 damit versorgt; und er hört immer noch damit. Seit den 80er Jahren wurden allein in der Bundesrepublik mehr als 65.000 Menschen mit dem Implantat versorgt – gehörlos geborene Kinder sowie stark hörgeschädigte und ertaubte Kinder und Erwachsene jeden Alters.

Kinder, die mit einem CI aufwachsen, sind (mehr oder weniger) taub. Dennoch können sie hören und wie andere Kinder sprechen lernen. Sie können ohne große Einschränkungen ihre sozialen Fähigkeiten entwickeln. Viele Kinder besuchen die Regelschule. Sie haben Freude an Musik, am Singen oder Musizieren, sie tanzen gern oder trainieren im Sportverein, sie studieren oder machen eine Ausbildung, sie ergreifen unterschiedlichste Berufe…

Wie ein CI funktioniert und wie man es bekommt

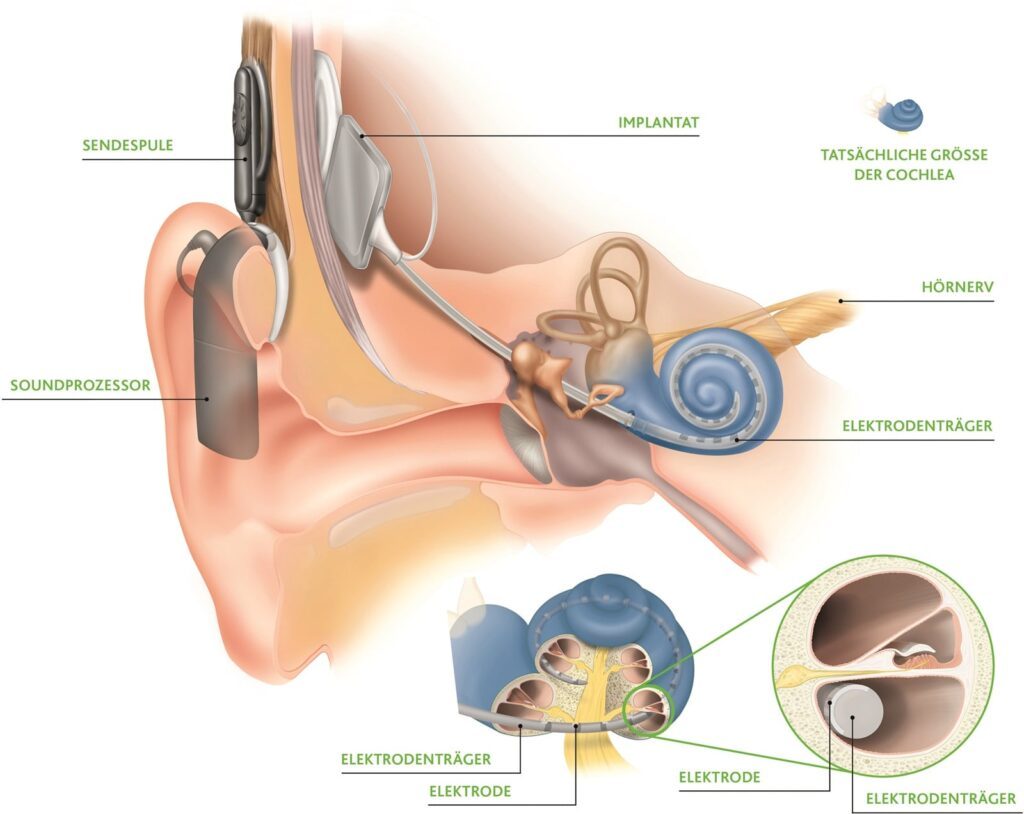

Das Cochlea-Implantat ist die erfolgreichste Sinnesprothese der Welt. Die Versorgung mit dem CI wird in zahlreichen spezialisierten Kliniken vorgenommen; dort gilt sie heute als Routineeingriff. Nach ausführlicher Beratung und Diagnostik erfolgt eine Operation: Das Implantat wird unter der Kopfhaut eingesetzt und reicht bis in die Hörschnecke. Es wandelt gesprochene Worte und andere akustische Signale in elektrische Impulse um. In der Hörschnecke stimulieren diese Impulse den Hörnerv und das Gehirn bildet daraus einen Höreindruck.

Zu jedem CI gehört außerdem ein Soundprozessor mit Sendespule, der entweder wie ein Hörgerät hinter dem Ohr oder alternativ frei vom Ohr getragen wird. Die Spule (bzw. der Soundprozessor am Kopf) wird von einem Magneten gehalten. Legt man den äußeren Teil des CI ab, hört man nichts. Doch die Technik ist heute so robust, dass sie auch beim Spielen oder Toben getragen werden kann. Sie ist gegen Nässe und Feuchtigkeit geschützt. Und mit einem Wasserschutz lässt sie sich sogar im Schwimmbad nutzen.

Bereits kurze Zeit nach der Operation wird der Soundprozessor erstmals eingeschaltet und angepasst. Um das Hören mit der Technik zu lernen, ist es wichtig, dass das Kind in der Folge eine gute Förderung erhält. Wer mit einem CI lebt, braucht lebenslange Nachsorge; die Technik muss regelmäßig überprüft und gegebenenfalls neu eingestellt werden. Nicht weniger wichtig ist die Förderung durch Therapeuten und Pädagogen und insbesondere in der Familie – also dort, wo ein Kind das Sprechen am meisten lernt.

Gut informieren und wohl überlegt entscheiden

Ist ein Kind für eine CI-Operation geeignet, so empfiehlt sich – wie bei Hörgeräten – eine frühzeitige Versorgung. So zeigt eine Untersuchung, dass Kinder, die im Alter von 6 Monaten ein CI erhalten, eine bessere Sprachfähigkeit haben als Kinder, die ihr CI erst mit zwei Jahren erhielten.*

Andererseits ist die Entscheidung über die Operation eines kleinen Kindes natürlich nicht leicht. Und diese Entscheidung können allein seine Eltern treffen. Es ist wichtig, dass sich die Eltern ausreichend Zeit nehmen, dass sie sich gut informieren und alles abwägen. Neben dem Kontakt zu Fachleuten empfiehlt sich auch hier der Austausch mit anderen Eltern, deren Kinder mit dem Cochlea-Implantat leben.

Tipp: Hersteller Cochlear, Weltmarktführer für Hörimplantate, hilft mit seinen Lösungen seit fast 40 Jahren Kindern auf der ganzen Welt. Interessierte Eltern können unter nachfolgendem Link Informationen erhalten. Angeboten wird ggf. auch, einen Kontakt zu anderen Eltern zu vermitteln, deren Kinder mit dem CI leben: https://www.cochlear.com/de/de/home

*Ching TYC, Dillon H, Button L, Seeto M, Van Buynder P, Marnane V, Cupples, L, Leigh G. Age at Intervention for Permanent Hearing Loss and 5-Year Language Outcomes. Pediatrics. (2017 Sep); 140(3)